A proposito di giubileo …

È bene ricordare che, come spesso accade, in occasione di grandi eventi si mettono in moto delle energie di varia natura, anche economica, per dare lustro a un ambiente, rinnovare un quartiere, abbellire una città.

È proprio quello che tante volte è successo a Roma in vista dei vari giubilei che, a partire dal 1300, si sono celebrati nella Città Eterna.

Certo, non sempre gli artisti o gli artigiani sono stati all’altezza del compito loro affidato. Oppure non sempre hanno consegnato i lavori nella data convenuta. Non sempre all’inizio di un giubileo tutto era pronto. Anzi, quasi mai lo era (e lo è).

Altre volte, invece, si “approfitta” di un tale evento per portare a conclusione qualcosa che era già stato intrapreso prima e che con la scadenza giubilare di per sé non avrebbe alcuna attinenza. È il caso, ad esempio, di uno dei sommi capolavori dell’arte mondiale di tutti i tempi (scusate la retorica, ma pare proprio che sia così), cioè le tele della Cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi.

Il cognome “Contarelli” è la forma italianizzata del cardinale francese Mathieu Cointrel, che, nella seconda metà del Cinquecento, aveva manifestato l’intenzione di decorare la suddetta cappella. L’artista incaricato era Girolamo Muziano, un pittore manierista di un certo calibro e di una certa fama. Ma gli anni passavano e ben poco era stato realizzato, fino a che il cardinale morì. Allora Virgilio Crescenzi, esecutore testamentario del defunto porporato, passò l’incarico a un altro manierista dell’epoca, Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, di eseguire una serie di affreschi. Il soggetto prescelto era la vita di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono del cardinale che ne aveva portato il nome. Il Cavalier d’Arpino, a sua volta, non era, come si suol dire, “l’ultimo dei Mohicani”, dal momento che era molto famoso e riceveva incarichi su incarichi. Per fortuna il documento della committenza si è salvato. Veniamo così a sapere che le scene da affrescare avrebbero riguardato episodi della vita del Santo. E sappiamo anche come gli eredi del cardinale le volessero: “San Matteo dentro un salone ad uso di gabella con diverse robbe che convengono a tal officio con un banco come usano i gabellieri con libri, et denari”.

Ma chi oggi si reca in San Luigi dei Francesi (e i visitatori sono centinaia di migliaia ogni anno!) vede che la realizzazione non corrisponde ai desideri dei committenti. Le tre scene comprendono i momenti salienti della vita di San Matteo, ma niente delle “robbe” previste dai committenti vi trova spazio. Cosa è accaduto?

È accaduto che nel frattempo il Cavalier d’Arpino, dopo aver affrescato la volta della cappella, era passato a più prestigiosi incarichi, cioè le due opere più importanti in Roma, i disegni per i mosaici della cupola della basilica di San Pietro e la decorazione di alcune stanze del Palazzo Senatorio in Campidoglio. L’esecutore testamentario, allora, si era messo alla ricerca di un ulteriore artista che, ripercorrendo lo stile del Cavalier d’Arpino, potesse condurre in porto i lavori.

Per l’appunto presso la bottega del suddetto Cavaliere era giunto da poco un giovane milanese che incominciava a farsi conoscere in Roma. L’incombenza, perciò, cadde sulle spalle di questo giovane. Ma, ed ecco l’aspetto “giubilare” della vicenda, si era ormai alla vigilia dell’Anno Santo del 1600. Perciò l’esecutore testamentario chiese che, per quell’anno, la cappella fosse completata, in modo da presentarla anche ai tanti pellegrini che sarebbero giunti a Roma, particolarmente ai francesi.

Il giovane accettò e si mise all’opera. Con due modifiche: invece dell’affresco usò la pittura su tela ed eliminò ogni elemento decorativo, da lui ritenuto superfluo e addirittura dannoso ai fini della fruizione di un’opera e del suo messaggio.

Per il giubileo del 1600 i lavori erano compiuti.

Ed eccole là, le tele. A sinistra, la “Vocazione di Matteo”, è a svolgimento orizzontale; a destra, il “Martirio di San Matteo” gioca su linee diagonali. Al centro, sull’altare, al momento c’era una statua di Jacob Cobaert, che non piacque e fu sostituita da una terza tela caravaggesca, “San Matteo e l’angelo”; la quale, a sua volta, nemmeno piacque e venne finalmente sostituita dall’attuale, che si sviluppa verticalmente.

Alla fine di tutta questa baraonda, eccole là, straordinariamente grandiose ed essenziali, drammatiche e coinvolgenti, splendenti e tenebrose, tragiche e brillanti, immediatamente comunicative e abissalmente profonde, dolcissime e violente.

Indimenticabili sono i personaggi che, da un’opacità incombente e trepidante, balzano verso l’osservatore disponendosi su direttrici che giocano drammaticamente con la luce.

Ecco, la luce. La grande protagonista di questi dipinti e di tante altre opere di quel giovane autore.

La vittoria della luce sulle tenebre. E non è forse questo il senso del giubileo?

Quel giovane pittore si chiamava Michelangelo Merisi. Era nato a Milano. Ma, siccome la famiglia era originaria di un piccolo paese della bergamasca, è passato alla storia con il nome di questo paese: Caravaggio.

Così la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi ancora oggi risplende per le magnifiche tele del Caravaggio.

E scusate se è poco!

Autore: Vincenzo Francia

Ma Caino andrà in paradiso? Analisi della Crocifissione di Andrea della Robbia

A proposito di giubileo…

Sappiamo tutti come il tema della misericordia stia particolarmente a cuore a Papa Francesco, il quale alla misericordia ha voluto dedicare l’anno del giubileo straordinario e non perde occasione per ribadire questo concetto.

Presso tutte le religioni, benché diversamente declinato, il “volto misericordioso” di Dio è ben presente. Le tre religioni che maggiormente conosciamo nel mondo occidentale, cioè l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam, non si stancano di evidenziare come la misericordia sia quasi l’essenza di Dio o, almeno, il suo stile di comportamento nei confronti delle creature. È evidente, infatti, che nessuna creatura può essere “degna” di entrare in rapporto con Dio; perciò è Dio che “si degna” di accogliere l’uomo e di ammetterlo nella sua sfera. Questo comportamento della divinità si comprende quando si tratta di una creatura innocente, come può essere un bambino; ma, benché sia più arduo, la sua misericordia si manifesta proprio di fronte al colpevole, al peccatore, all’uomo crudele e spietato.

E qui, naturalmente, si apre un abisso di oscurità, sul quale i pensatori di tutti i tempi si sono applicati con maggiori o minori risultati. In definitiva: come si fa a conciliare in Dio questo atteggiamento di misericordia con la sua somma giustizia? Come può egli trattare allo stesso modo la vittima e il carnefice? E poi: misericordia significa trattarli allo stesso modo? Misericordia e giustizia sono incompatibili? O, forse, in Dio sono la stessa cosa?

Quando si pensa a una persona cattiva, ma cattiva veramente, il nostro sguardo abbraccia i grandi sterminatori di tutti i tempi, i terribili dittatori che hanno affogato il mondo in un fiume di sangue. Però, se si volesse indicare un personaggio simbolico che li sintetizza tutti, alla mente si affaccia uno dei nostri antichi progenitori: Caino. Il racconto che ne fa la Bibbia è condiviso anche dagli islamici, oltre che, ovviamente, da ebrei e cristiani.

E, dunque, Caino, l’uomo che uccise il proprio fratello, il primo omicida della storia, emblema e portabandiera di ogni umana crudeltà… anche lui sarà salvato dalla misericordia di Dio?

Noi non siamo all’altezza di rispondere a una simile domanda e temiamo che perfino il buon Papa Francesco possa manifestare qualche incertezza di fronte a un tale quesito. Ci limitiamo, perciò, a evidenziare un dettaglio, notato in una Crocifissione di Andrea della Robbia, che potrebbe avere una qualche attinenza con il nostro argomento.

Andrea era nipote del celebre Luca della Robbia e fin da ragazzo entrò nella bottega di famiglia, la cui specializzazione era la ceramica invetriata. Nato a Firenze nel 1435, vi morì probabilmente nel 1528. Tra le sue opere principali risultano i lavori compiuti nel Santuario della Verna, presso Arezzo, il luogo dove San Francesco aveva ricevuto le stimmate.

Ebbene, è proprio la scena della Crocifissione nel santuario che attira il nostro sguardo. Nell’opera del 1481 vediamo raffigurati i personaggi storici, cioè Gesù inchiodato alla croce, la Madonna e il discepolo Giovanni. Poi, inginocchiati, ecco San Francesco (il “padrone di casa”, potremmo dire) e San Girolamo, esempio di vita penitente. Ai piedi della croce, come in una piccola grotta, appare un teschio: è il vecchio Adamo, cioè l’umanità, che viene purificato e salvato dal sangue di Gesù. In alto notiamo, immediatamente a contatto della croce, il pellicano, simbolo di Gesù che dona la propria vita, e, ancora più su, la colomba dello Spirito Santo. Accanto al Crocifisso, un gruppo di angeli piangenti, come il coro di una tragedia greca. Infine, ed ecco il particolare che ci interessa, a destra e a sinistra di Gesù, nella zona superiore, notiamo due teste maschili: quella del Sole e quella della Luna.

Proprio qui sorge la domanda: ma la luna non dovrebbe essere una figura di donna? In quasi tutte le lingue del mondo, infatti, la luna è femminile! Al ciclo della luna è legato simbolicamente il ciclo mestruale. Come si spiega questa testa maschile?

Per sciogliere l’enigma ricorriamo al vecchio (vecchio? Ma quando mai!) padre Dante, che per due volte, nell’Inferno (XX, 126) e nel Paradiso (II, 49-51), accenna a una leggenda medievale, secondo la quale Caino, dopo aver ucciso il fratello Abele, fu trasportato sulla luna da un vento impetuoso e per l’eternità è condannato a portare un fascio di spine sulle spalle: le macchie lunari sarebbero proprio queste fascine che l’antico peccatore reca con sé trasferendosi di qua e di là.

Dunque, il volto che appare nella pala di Andrea della Robbia sembra essere quello di Caino che cammina sulla luna. E, come ben si vede, grida la propria rabbia, la propria disperazione: forse perché, a differenza di tutti gli altri personaggi, si sente escluso da quella salvezza che Gesù sta donando al mondo morendo sul Calvario?

Caino si salverà?

Andrea della Robbia sembra dire di no.

Tuttavia …

A ben guardare, la Crocifissione della Verna non è così scoraggiante, come potrebbe apparire a prima vista. Infatti l’intera scena, Luna compresa, è contemplata all’interno di una splendida cornice composta da testoline di angioletti e da una fascia fiorita, come il pergolato di un giardino. Dunque tutti i personaggi, Luna compresa, sono in un giardino. E, guarda caso, la parola “paradiso” significa proprio “giardino”.

Caino sarà in paradiso?

Il suo grido angosciante ha raggiunto il cuore, misericordioso e giusto, di Dio?

Oppure la sua voce resterà come un’insanabile lacerazione del creato anche nel giardino eterno?

Andrea della Robbia è perplesso, molto perplesso…

Leonardo Di Caprio, Papa Francesco e Hieronymus Bosch

In attesa di ricevere il probabile Oscar come migliore attore per Revenant, Leonardo Di Caprio è stato ricevuto in udienza in Vaticano da Papa Francesco. Ne hanno dato notizia i mass-media di tutto il mondo. I quali hanno sottolineato la convergenza di vedute tra il divo hollywoodiano e il Sommo Pontefice sulla necessità, non più rinviabile, di richiamare l’attenzione di tutti sui grandi temi dell’ecologia e della salvaguardia del creato.

L’incontro si è concluso, come di consueto, con uno scambio di doni: il Papa ha regalato a Di Caprio un’edizione speciale della sua enciclica Laudato si’, dedicata appunto ai temi ecologici, mentre l’attore ha offerto al Pontefice un volume sui dipinti di Hieronymus Bosch, accompagnandolo con un ricordo personale: «Una raffigurazione della Terra di Bosch era appesa sopra il mio letto di bambino, l’aveva appesa mio padre. Per me ha sempre rappresentato il pianeta e l’utopia ecologica è stata un’ispirazione e una promessa di futuro» e commentando che le immagini di Bosch rappresentano ai suoi occhi un’efficace spiegazione del pensiero del Papa.

Bello e interessante tutto ciò.

Chissà se i due protagonisti dell’incontro si siano accorti di una circostanza, che qui desideriamo evidenziare.

Hieronymus Bosch è stato un grandissimo pittore fiammingo. Visse tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento a ‘s-Hertogenbosch, da cui deriva il nome, lui che in realtà si chiamava Hieronymus van Aeken, cioè Girolamo di Aquisgrana.

I suoi dipinti sono di una bellezza allo stesso tempo rasserenante e inquietante. Bosch, infatti, avvertì con straordinaria intensità il mistero della natura e della presenza dell’uomo nel mondo e rese con ardite strutture compositive e colori squillanti o tenebrosi questo senso di stupore davanti all’enigma della vita.

Il maestro fiammingo è un pittore davvero originale, anzitutto per la sua epoca. Egli visse fra il tramonto del medio evo e l’alba della modernità, ma, tutto sommato, in pieno rinascimento. Ebbene, se il rinascimento è proporzione, equilibrio, misura, limpidezza, i suoi dipinti sono esattamente l’opposto: in lui trionfa non lo splendore della creazione ma l’assurdità del mondo, non uno spazio matematicamente organizzato ma una spazialità spettrale e deforme, non un ideale di bellezza apollinea ma un’espressività esasperata e grottesca.

Anche per noi Bosch appare singolare e di difficile interpretazione. Ma forse, rispetto ai suoi contemporanei, noi siamo un po’ più fortunati: infatti siamo già stati educati (o, se si preferisce, diseducati) da Darwin, da Nietzsche, da Freud e seguaci a guardare la realtà con gli occhi non dell’evidente immediatezza bensì della trasformazione, del sogno, dell’inconscio, del surrealismo. E dunque le immagini di Bosch ci interpellano con straordinaria incisività, perché ci sfidano a oltrepassare il velo dell’apparenza per cogliere uno straordinario messaggio simbolico dentro il fluire delle cose e della loro opacità.

Interessante è l’interpretazione che Di Caprio ha dato dell’opera di Bosch collegandola con il pensiero di Papa Francesco. Basti pensare, ad esempio, all’inizio della Laudato si’, quando il Papa parla della natura come di una nostra sorella:

«Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Sia¬mo cresciuti pensando che eravamo suoi pro¬prietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malat¬tia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi».

Ecco: i quadri di Bosch sembrano la traduzione visiva delle parole di Francesco, sembrano riprodurre quasi alla lettera quei «sintomi di malattia» che testimoniano con crudele consapevolezza l’avvelenamento del pianeta. Cosa dire, ad esempio, di dipinti come il Giardino delle delizie o le Tentazioni di Sant’Antonio? Da una parte contempliamo la bellezza del creato, dall’altra l’esplosione del male che incendia i cuori umani e l’universo intero. È un monito, quello che promana dai colori di Bosch e dalle parole di Francesco: un monito a considerare la natura non una materia inerte a disposizione di ogni capricciosa ambiguità, ma ad accostarci al mondo con amore, verità e giustizia, rispettandolo nella sua autonomia e nella sua dignità.

E veniamo alla circostanza di cui si parlava precedentemente. Eccola: Bosch chiudeva gli occhi alla luce di questo mondo nel 1516. Quest’anno, dunque, ricorre il quinto centenario della sua morte.

È riecheggiata questa memoria nel dialogo tra Papa Francesco e Leonardo Di Caprio?

Non lo sappiamo.

Ma, se per caso fosse sfuggita ai due illustri protagonisti dell’udienza vaticana, lo facciamo noi per loro.

E, con animo sincero, ringraziamo il grande Bosch per aver donato al mondo i suoi mostri.

Così inquietanti.

E così belli.

La Giornata della Memoria

«Forse un giorno anche la memoria di questi eventi ci sarà utile».

«Forsan et haec olim meminisse iuvabit».

Così ammoniva l’antica sapienza latina, attraverso la voce di Virgilio.

Noi aggiungiamo che non solo sarà utile, ma sarà perfino necessaria, perché, come ci avverte Sigmund Freud, colui che non conosce il proprio passato è destinato a ripeterlo.

In base a quanto ognuno di noi vive quotidianamente, possiamo dire che la memoria consiste in tre momenti tra loro strettamente collegati: è, anzitutto, l’atto della conservazione di conoscenze in qualunque modo acquisite; poi è un contenuto, cioè queste stesse conoscenze; infine è un nuovo atto che si risolve nella rievocazione di ciò che si è custodito.

Descritta così, sembra che l’esperienza della memoria sia una cosa fredda, quasi burocratica.

Invece essa è anche immaginazione, fantasia, intelligenza, volontà. È un viaggio alla scoperta del passato proprio e altrui. È una sfida tra libere associazioni mentali, una coreografia tra libere combinazione di frammenti per costruire o ricostruire un’identità. Più che un’architettura, la memoria è una danza, capace di compiere salti e figure nuove; è luce ed eclisse, luogo d’attesa e cantiere di spettacolo; è un canovaccio, più che un copione completo. Essa non è solo una facoltà dell’intelletto, ma è come la pelle: unisce e unifica tutto, coprendo e avvolge. È una sensibilità particolare, un ésprit de finesse, direbbe Blaise Pascal. Un’attività creativa e dinamica, rivolta al futuro, non meno che al passato.

Ma la memoria è anche un dovere sociale e politico: a questo fine nascono le celebrazioni civili, siano esse feste nazionali o giornate particolarmente dedicate alla riflessione e al ricordo.

Una delle iniziative che, a partire da questi ultimi anni, ha posto il ricordo di un evento al centro di un momento celebrativo e cultuale di grande impatto comunitario, è la cosiddetta “Giornata della Memoria”, che ricorre il 27 gennaio. In quell’occasione l’opinione pubblica è invitata richiamare alla mente ciò è accaduto in molte nazioni nel recente passato, cioè la persecuzione degli ebrei culminata nel progetto di sterminio del loro popolo da parte del regime nazista tedesco.

Nel loro complesso, i fatti sono conosciuti e abbondantemente studiati. Inoltre la letteratura e la cinematografia hanno contribuito a diffonderne la fama.

Ricordare, dunque.

Sì.

Ma come ricordare?

Una mostra di fotografie, scattate da Amerigo Setti durante un suo viaggio ad Auschwitz, è in corso di svolgimento fino al 7 febbraio nella ex chiesa del Carmine di Medicina, un importante centro presso Bologna. Alla preparazione della mostra ha collaborato anche Giovanni Basile. Gli avvenimenti evocati dalle bellissime foto sono conosciuti a livello mondiale. Ma Amerigo ha voluto intrecciare il dramma della Shoah con un’altra tragedia avvenuta nel secolo scorso (appena ieri!), l’eccidio di Montesole- Marzabotto, la più grande strage di civili del già disastroso bilancio della seconda guerra mondiale. E questi due diabolici progetti trovano una mirabile eco e una straordinaria interpretazione nelle foto della Via Crucis della cattedrale di Troia in Puglia, dello scultore Emilio Demetz: le ultime ore della vita storica di Gesù di Nazareth, nel quale credenti e non credenti potranno trovare l’icona del giusto ingiustamente perseguitato.

A tenere insieme questi fatti, e ad accompagnare i visitatori, la mostra è arricchita di alcuni versi di Dante Alighieri: voce profetica quant’altre mai, perché riesce ad addentrarsi nella profondità dell’essere, al di là delle circostanze storiche, ed è in grado di comunicare con gli esseri di tutti i tempi; voce che attraversa i secoli e le vicende e arriva fino a noi, per coinvolgerci in una riflessione, in una presa di coscienza, in una decisione di vita.

Ricordare, dunque?

Sì.

La memoria è persistenza.

Il cui scopo, però, non è quello di innescare odi e generare vendette, ma di trasmettere alle generazioni, come dice Giuseppe Laras rabbino di Milano, «un atteggiamento di rifiuto della violenza e dell’intolleranza in modo che possa divenire parte integrante del patrimonio etico-culturale degli uomini di domani. Credo sia soprattutto questo il valore della memoria: ricordare per ricostruire».

Le parole di Dante e le immagini di Amerigo ci aiutano a percorrere le tappe di un cammino non solo attraverso la civiltà umana, ma soprattutto verso la civilizzazione umana.

Mediante scarti bruschi, momenti di tensione, cristallizzazioni dei volti e delle pose, progettate deformazioni e armoniose prospettive, Dante e Amerigo, con linguaggi diversi e convergenti, fanno emergere la capacità di svelare e di trascrivere il “profilo frastagliato” di una memoria aperta al domani.

La memoria tende alla speranza.

La memoria diventi speranza.

Pietre nel Silenzio.

Mostra fotografica di Amerigo Setti

Dal 25 gennaio al 7 febbraio 2016

Medicina, Chiesa del Carmine

Bologna

Il Giubileo della Misericordia s’incontra con Piero della Francesca, una coincidenza … misericordiosa!

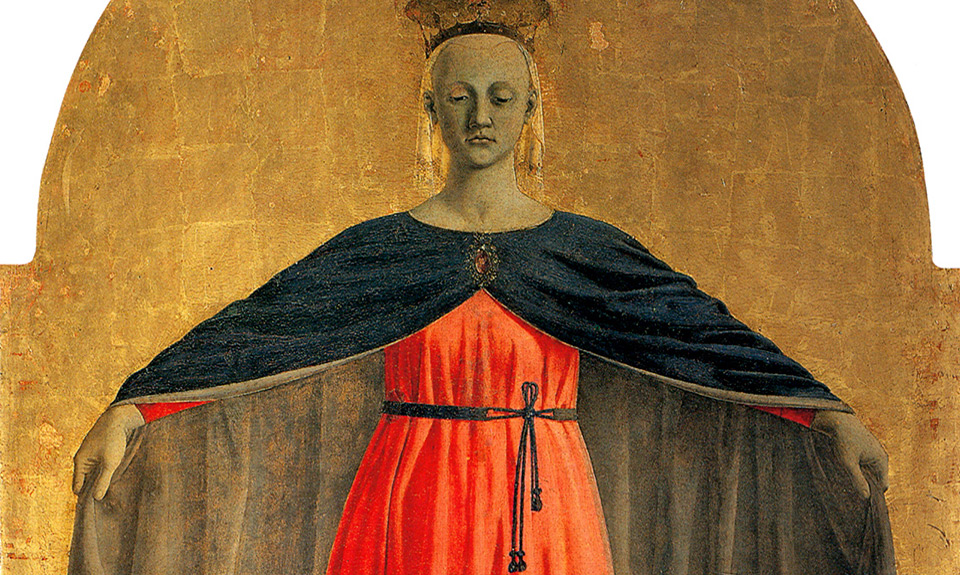

L’11 giugno del 1445 la Societas Disciplinatorum Sancte Marie de Misericordia di Borgo Sansepolcro, piccolo centro presso Arezzo, incaricò il pittore concittadino Piero della Francesca di eseguire una grande opera: un polittico che raffigurasse al centro la Madonna, insieme con alcuni Santi, la scena dell’Annunciazione, in alto la crocifissione di Gesù e, nella predella, alcuni episodi della passione e della risurrezione. L’artista si impegnò a consegnare il lavoro nell’arco di tre anni: infra tres annos proximos futuros, come recita il latino un po’ approssimato del contratto.

Beata illusione!

In realtà, di anni, ne occorsero almeno dieci, forse quindici, prima che l’opera potesse occupare il posto che le spettava, cioè l’altare della piccola chiesa gestita dalla Confraternita della Misericordia. Infatti Piero, nel frattempo, era diventato molto famoso e veniva richiesto dalle grandi corti del rinascimento italiano, da Rimini ad Arezzo, da Urbino a Roma: perciò il maestro trascurò alquanto la committenza ricevuta nella sua città natale. Alla fine, però, dopo ulteriori insistenze dei confratelli, produsse un capolavoro assoluto. Oggi l’opera si trova nel Museo Civico di Sansepolcro.

La scena centrale risplende con una intensa luminosità per il suo fondo oro e per il rosso squillante della veste della Madonna, che, con un atteggiamento sacrale, allarga le braccia aprendo il manto azzurro e accogliendo ai suoi piedi otto devoti.

Il suo volto bellissimo, delineato in un ovale perfetto, è, nello stesso tempo, giovane come quello di una sorella e maturo come il viso di una madre. Ha un’espressione quasi imperturbabile, perché vuole esprimere la sua solidità attraverso le mutevoli vicende umane, la fedeltà del suo amore, la costanza della sua misericordia. Il suo capo è sormontato dall’aureola e cinto da una corona, perché è una regina, carattere richiamato anche dallo splendido gioiello che, all’altezza del petto, le regge il manto, ornamento tipico delle donne nobili nel medio evo. Un velo leggero le scende dai capelli, lasciando parzialmente scoperte le orecchie. La sua postura è, apparentemente, molto statica. In realtà, seguendo l’impostazione della scultura classica, Maria si regge sulla gamba destra e sposta leggermente in avanti la sinistra ruotando il busto in modo leggerissimo.

Armonia e modestia, fortezza ed equilibrio, compostezza e vicinanza: è questa l’impressione complessiva che la Madonna comunica a chi la contempla. Giustamente, perciò, coloro che sono inginocchiati in atto di preghiera possono guardarla con fiducia e speranza e attendere da lei conforto nel dolore e sostegno nella prova. La Vergine li accoglie nel suo manto, che assume l’aspetto di una tenda o perfino dell’abside di una chiesa. È soprattutto la luce a mettere in risalto la sua persona e che, attraverso di lei, si rifrange sugli astanti. Il fondo oro è, in tutta la tradizione dell’iconografia cristiana, il simbolo di Dio perché è il metallo più prezioso, non si corrompe e riflette la luce. È proprio questa luce divina, che coinvolge una mirabile sinfonia di colori, l’altro grande protagonista del nostro dipinto.

Procedendo verso sinistra, accanto al giovane vediamo un uomo più maturo, nel quale è possibile riconoscere il priore della Confraternita, seguito da un confratello incappucciato, del quale si nota l’occhio sveglio e sollecito. L’ultimo personaggio maschile è probabilmente un autoritratto del pittore, che ha voluto, in tal modo, occupare un posto umile ma privilegiato accanto a Maria. Dall’altra parte, il gruppo delle donne: una ragazza dai lunghi capelli biondi, quindi due donne più mature, infine un’anziana vestita da vedova.

Ma dove sarebbe la coincidenza?

Eccola. È noto che in questo anno Papa Francesco ha invitato tutti, cristiani e non, a celebrare il Giubileo della Misericordia. Ma questo è anche l’anno in cui ricorre il sesto centenario della nascita di Piero della Francesca che nel 1416 aprì gli occhi alla luce di questo mondo. Ebbene, la Madonna della Misericordia è la prima opera documentata del grande pittore toscano.

Che vi sia uno strano disegno in questa casualità?

Con la sua nascita e la sua arte Piero ha reso più bello il mondo.

Il suo centenario sia di auspicio in questo momento della nostra società assetata di autentica bellezza.

Ti piace il presepe?

In tempi di presepi viventi o morenti (o già morti?), di presepi contestati o affermati, vietati o usati come un manganello per confermare un’identità culturale, ritorna la domanda decisiva, posta una volta per tutte dal grande Eduardo De Filippo più di ottanta anni fa: «Te piace ‘o presepio?».

Nella sua celeberrima commedia Natale in casa Cupiello il presepe diventava da una parte il simbolo di una tradizione solida, capace di dare un senso alle cose della vita, dall’altra il segno di una volontà di chiudere gli occhi di fronte alle contraddizioni e alle storture dell’umana esperienza, una specie di paradiso artificiale fatto di muschio, di pecorelle e di ipocrisia.

La parola latina praesaepe, da cui deriva l’italiano presepe o presepio, significa stalla. Perciò “fare il presepe” vuol dire costruire una scena in cui una stalla ha il ruolo principale. Come narrano i Vangeli, fu proprio in una stalla che nacque Gesù, circondato da un coro di angeli, dai pastori della zona, da alcuni sapienti orientali e soprattutto dall’affetto della sua mamma Maria e di Giuseppe, il padre che lo aveva adottato: infatti il vero padre di Gesù è Dio.

Naturalmente questa bellissima storia ha valore per i credenti cristiani, i quali sono tali proprio perché credono al racconto dei Vangeli. Tuttavia anche i non credenti o i credenti in religioni diverse dal cristianesimo possono trovare in questa narrazione (e nel presepe che ne deriva) dei grandi valori spirituali o culturali, anche se non condividono la stessa fede in quel bambino nato a Betlemme.

Con il passare degli anni, poi, i cristiani arricchirono la narrazione evangelica per mezzo di altre tradizioni più o meno leggendarie: sono i cosiddetti Vangeli apocrifi. Ebbene, soprattutto nella rappresentazione della nascita di Gesù, queste tradizioni hanno avuto molta importanza, con l’inserimento di particolari dalla forte carica simbolica.

Tra i dettagli registrati solo negli apocrifi, incontriamo due animali, il bue e l’asino, che probabilmente sono le bestie più caratterizzate nella storia dell’arte. La loro presenza accanto al neonato Gesù di solito viene interpretata in funzione di riscaldamento: con il loro alito e la loro vicinanza fisica hanno evitato che il bambino patisse eccessivamente il freddo.

Ma, al di là di questo, il bue e l’asino hanno dei significati molto più profondi. Dobbiamo fare un passo indietro e risalire a settecento anni prima di Cristo. Racconta la Bibbia che il profeta Isaia, parlando in nome di Dio, aveva rimproverato il popolo di Israele, perché era stato ingrato e non aveva vissuto secondo gli insegnamenti divini, dicendo: «Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende». I cristiani dei primi secoli, invece, interpretarono queste parole non come un biasimo e un ammonimento, ma come una profezia (del resto, era stato un profeta a pronunziarle!). È come se Isaia avesse detto: verrà un giorno in cui il bue e l’asino conosceranno il loro vero signore. Ed eccoli, allora! Il bue e l’asino nella stalla di Betlemme stanno a significare che la profezia si è compiuta e perfino gli animali sanno identificare in quel bambino la presenza di Dio.

Alcuni antichi scrittori, poi, fecero un passo avanti e paragonarono il bue al popolo degli Ebrei, perché posti sotto il giogo della legge, e l’asino ai popoli pagani, perché intestarditi nell’ignoranza di conoscere il vero Dio.

A questo punto il cerchio si chiude: questi due simpatici animali, che per secoli hanno costituito l’asse portante della civiltà contadina, sono il simbolo di tutta gli esseri umani invitati ad incontrarsi presso la culla di Gesù: sia di quelli che attendevano il messia (gli Ebrei) sia di quelli che non lo attendevano (i pagani).

Gli artisti, infine, aggiunsero il tocco magico della loro intelligenza e abilità e raffigurarono questi nostri “rappresentanti” sempre più partecipi del grande avvenimento della natività. Così, ad esempio, Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova, mentre dipinge l’intenso dialogo di sguardi tra Maria e il figlioletto, presenta il bue che condivide la stessa esperienza visiva e fissa i suoi occhi (i «pazienti occhi», dirà il Carducci) inserendosi in quello straordinario colloquio d’amore. Piero della Francesca, a sua volta, coglie il momento in cui l’asino unisce la sua voce (immaginiamo il … mirabile concerto natalizio!) a quella degli angeli.

Cosa risponderemo all’immortale domanda di Eduardo?

Ci piace il presepe?

Salvaguardia dell’ambiente, Cop 21, alla ricerca del paradiso perduto

Ancora una volta gli occhi di tutto il mondo si rivolgono a Parigi: fortunatamente non per piangere le vittime della violenza, ma per continuare a sperare. In questi giorni, infatti, la capitale francese ospita la ventunesima “Conferenza delle parti”, organizzata dall’ONU per far fronte alla grande questione della salvaguardia dell’ambiente.

Continuare a sperare, si diceva. Non è che i precedenti appuntamenti abbiano prodotto risultati particolarmente brillanti. Non di rado quegli incontri vengono ricordati per eventuali scontri con movimenti ambientalisti più o meno agguerriti che non per conclusioni originali, decisive e vincolanti di fronte ai giganteschi quesiti ecologici ed energetici.

In presenza di problemi di così ampia portata, la nostra umile riflessione ci invita a guardare ad alcuni capolavori artistici: non per evadere dalla realtà, ma per comprenderla meglio, dal momento che l’arte non è fuga dal mondo ma interpretazione del mondo.

Il degrado dell’ambiente, al quale quotidianamente assistiamo e del quale a vari livelli spesso siamo responsabili, ci rimanda a un sogno a un’utopia, che ha accompagnato il cammino dell’umanità: l’ideale di una terra incontaminata, una specie di paradiso, nel quale l’uomo e la donna possano realizzare i loro progetti; una “casa” in cui rispecchiarsi e riconoscersi; un giardino ricco di vegetazione e di animali, con cui entrare in rapporto di totale armonia.

Questo ideale, come tanti altri, ha trovato una formidabile risonanza nell’arte di tutti i tempi, al punto da dare vita ad un particolare genere pittorico, la pittura di paesaggio.

A onor del vero, va ricordato che è soprattutto nell’età moderna che il paesaggio prende consistenza e autonomia nell’arte.

Infatti nelle immagini antiche e medievali la veduta di un ambiente costituiva lo sfondo per le opere di un dio greco (soprattutto Ercole) o di un eroe o era il fondale allusivo e simbolico della figura di Gesù, della Madonna, di un santo o lo scenario di un ritratto. Invece, nella transizione dal medio evo all’età moderna, assistiamo a un fenomeno altamente significativo: il paesaggio, che era un elemento secondario, balza in primo piano e diventa protagonista, a volte protagonista assoluto.

Non sembra casuale il fatto che la pittura di paesaggio fa la sua comparsa nel periodo delle grandi scoperte geografiche, che hanno aperto agli occhi dei pionieri immensi territori sconosciuti. Questo genere artistico, perciò, riproduce l’immensamente grande nell’immensamente piccolo, come se la totalità del mondo potesse essere contenuta in un minuscolo frammento. Ma c’è una seconda circostanza che sembra ancor più decisiva: è il periodo in cui sommi scienziati, in primis Copernico e Galileo, proclamano un’immensità dell’universo nel quale l’uomo quasi si smarrisce in una vertiginosa piccolezza. Un quadro con un paesaggio, allora, è la raffigurazione di un segmento in cui l’uomo è una realtà, non la realtà.

Questo genere pittorico educa l’osservatore a guardare la natura non tanto con gli occhi dello scienziato (c’è anche questo, nell’arte) quanto con quelli dell’innamorato.

I primi maestri di questa nuova sensibilità furono senza dubbio Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer, preceduti da Ambrogio Lorenzetti e seguiti dagli italiani Giorgione e Tiziano, dai francesi Poussin e Lorrain, dagli inglesi Constable e Turner, dal sublime tedesco Kaspar David Friedrich, dagli americani Thomas Cole e Friedrich Church.

E chi fu innamorato della natura più di un Van Gogh? La sua Notte stellata è un inno alla bellezza del mondo, la nostalgia del paradiso perduto.

Tra i “padri fondatori” di questo genere pittorico è da annoverarsi il bolognese Annibale Carracci, soprattutto con la sua Fuga in Egitto, dipinta nel 1604 per decorare la Cappella Aldobrandini, oggi non più esistente, in Via del Corso a Roma. Attualmente il dipinto è custodito nella Galleria Doria Pamphilj della capitale, praticamente nell’ambito familiare per cui era nato.

Com’è stato argutamente notato, il dipinto sembra più adatto ad un salotto che a una chiesa. Ma il risultato è straordinario: la campagna romana vi è ritratta nel suo rigoglio, con la ricca vegetazione, i solenni edifici, i pastori che conducono gli animali al pascolo, il barcaiolo che ha traghettato i sacri personaggi dall’altra parte del fiume. La fuga caotica e improvvisa di Gesù bambino e dei suoi genitori perde completamente il suo aspetto drammatico e si placa in una specie di “gita in campagna”. Solo il ramo spezzato dell’albero allude a una sofferenza e i due cammelli che si intravedono in fondo a sinistra fanno vagamente pensare all’Egitto.

Tutto è ordine, tutto è pace. La linea dell’orizzonte distingue gli spazi, lo sguardo corre verso lo sfondo azzurrino, la luce è chiara e avvolgente, i personaggi sono in primo piano ma non giganteggiano rispetto all’ambiente.

Annibale Carracci e Vincent Van Gogh sono soltanto due voci del mirabile coro che l’arte ha elevato alla natura.

Voci che speriamo non restino inascoltate né dai grandi della terra riuniti a Parigi né dai singoli abitanti del pianeta, «questo capolavoro sospeso nel cielo», come cantava Celentano alcuni anni fa

Paolina Borghese di Antonio Canova, non il potere né la cultura ma solo l’amore

Le tragiche notizie degli attentati di Parigi hanno attirato l’attenzione di tutti verso la Ville lumière, ferita dalla violenza, e da parte di tutto il mondo continuano a manifestarsi espressioni di vicinanza e di solidarietà verso il popolo francese.

Tra i segni di questa vicinanza, Roma ne può presentare uno che, alla luce delle circostanze, assume un significato ancora più profondo: la statua di Paolina Borghese, scolpita da Antonio Canova tra il 1805 e il 1808, opera universalmente ammirata, simbolo non solo di un’epoca, cioè l’età neoclassica e napoleonica, ma dell’intera modernità.

La famiglia Borghese è una nobile famiglia romana, originaria della Toscana, che aveva sempre valorizzato il culto dell’arte e della bellezza. Una prova ne è la straordinaria collezione raccolta nella Galleria Borghese fin dal Seicento. Il principe Camillo Borghese, in occasione del matrimonio con Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, incaricò il Canova, che già aveva realizzato una scultura di Napoleone a Milano, di eseguire il ritratto della moglie. La scultura è collocata all’interno della suddetta Galleria.

La statua, in marmo bianco, è un ritratto celebrativo idealizzato. Raffigura la giovane donna nella posa dei ritratti classici romani e, come accadeva nell’antica Roma, nelle vesti di una divinità: in questo caso Venere, vincitrice della gara narrata dalla mitologia greca. Secondo questo mito, un giorno la dea della Discordia, durante un banchetto, lanciò una mela dedicandola “alla più bella”. Ne sorse una disputa tra Era (Giunone), Atena (Minerva) e, appunto, Venere (Afrodite) su chi fosse la più bella. Il troiano Paride, interpellato, la consegnò a Venere: questo primo “concorso di miss universo” (!) scatenò la collera delle due divine eliminate, che diede origine alla guerra di Troia.

La statua si trova in una sala sulla cui volta appare il Giudizio di Paride, affrescato da Domenico De Angelis del 1779. Ed effettivamente nella mano sinistra di Paolina notiamo una mela: lei è la Venere, dea della bellezza, che torna nuovamente ad abbellire il mondo.

Paolina, avvolta da un lieve drappeggio, è delicatamente appoggiata su un divano stile impero. Le pieghe delle vesti e del lenzuolo, la posizione delle braccia e il volto di profilo suggeriscono un movimento di torsione del busto. Il viso della donna, già bellissimo naturalmente, viene esaltato e incorniciato da una preziosa acconciatura dei capelli. Ciò che risalta è la perfetta anatomia, mentre gli elementi decorativi sono ridotti al minimo: solo un bracciale appare al polso della donna-dea. Lo scultore ha caratterizzato in modo diverso le superfici delle diverse parti: la densità dei cuscini e del materasso che si flette sotto il peso del corpo, i drappeggi del tessuto, la delicatezza della pelle, le ciocche della pettinatura. La superficie levigata, secondo la tecnica della cera a fluido, conferisce al soggetto dei toni luminosi rosati, aggiungendo un tocco realistico all’astrazione della scultura. In tal modo il marmo sembra diventare carne viva, che riverbera gli effetti della luce.

La Paolina Borghese incarna alla perfezione il concetto di grazia e bellezza come valori perfetti derivati dal compiuto equilibrio tra arte e natura.

Paragonando Paolina a Venere, Canova intendeva celebrare la bellezza della principessa e con lei il trionfo della famiglia Bonaparte. Ma, al di là dei riferimenti storici, ciò che prevale è la realizzazione di una bellezza ideale, al di fuori del tempo e dello spazio. Questa bellezza non consiste solo in un’esperienza estetica, ma perviene a una profondità etica e spirituale. Il mito del giudizio di Paride, infatti, ci insegna che il sommo valore delle cose non consiste nel potere (rappresentato da Giunone) né nella cultura (Minerva), ma nell’amore. È questa bellezza intrecciata d’amore che salverà il mondo, come direbbe Dostoevskij.

È in quest’ultimo senso che Canova presenta Paolina Borghese: la sua bellezza è una vittoria sul trascorrere del tempo, è un’espressione di eternità, è la proposta di un’armonia civilizzatrice contro l’ottusità della barbarie.

Ignazio Marino le dimissioni e la bellezza del Campidoglio

Le note vicende di Ignazio Marino, sindaco di Roma, e delle sue dimissioni minacciate-presentate-ritirate-ripensate-ecc. hanno ancora una volta acceso i fari dei mass-media di tutto il mondo sul Campidoglio, sede dell’Amministrazione Comunale della Città Eterna. Tutte le televisioni e gli altri moderni marchingegni si sono attivati, fermandosi in modo particolare su quella famosa piazza e sugli splendidi palazzi che la circondano.

Distraendoci un po’ dalla cronaca, alziamo lo sguardo verso un orizzonte più ampio. Ecco, in breve, qualche notizia su questo luogo, il cui nome ha accompagnato costantemente la storia di Roma. E non solo: se la sede del Congresso degli Stati Uniti d’America si chiama Capitol, qualche motivo ci sarà!

Tra i sette colli che formarono il primo nucleo abitativo di Roma, il Campidoglio, pur essendo il più piccolo, assunse ben presto un ruolo centrale soprattutto per motivi religiosi. Su questo colle infatti, come racconta Tito Livio (Ab Urbe condita, I, 10), Romolo fece portare le armi di uno dei re sabini da lui sconfitto, per appenderle ad una quercia sacra a Giove. Davanti alla quercia, poi, il mitico fondatore di Roma edificò una capanna e un altare per offrire sacrifici alla somma divinità. Da questa iniziale esperienza nascerà un tempio dedicato a Giove Capitolino, così chiamato a causa del luogo, tempio che diventerà il più importante santuario del mondo romano.

Di fronte al tempio di Giove sorse un altro luogo sacro dedicato a Giunone. Inoltre, alla destra della cella di Giove, c’era il tempietto di Minerva: in tal modo si formò la cosiddetta “Triade Capitolina”.

In una società che, a differenza delle moderne democrazie occidentali, non separava la religione dallo stato, è evidente che ben presto il Campidoglio divenne anche centro politico della città. I monumenti, che nel corso dei secoli ne occuparono l’area, guardavano verso il Foro che sorge ai suoi piedi.

Con l’avvento del cristianesimo in Roma, assistiamo a due fenomeni parzialmente contraddittori.

Il primo è la perdita dell’importanza religiosa del Campidoglio a favore di altri luoghi, specialmente il Laterano e in un secondo momento il Vaticano. L’altro fenomeno è una certa sopravvivenza del valore simbolico dell’antico colle: in Campidoglio, ad esempio, si installò Cola di Rienzo quando prese il potere e Francesco Petrarca vi fu incoronato poeta. Perciò, nonostante una sostanziale decadenza di tutta la zona, restarono in piedi alcuni palazzi sorti durante il medio evo sulle rovine dei templi pagani: ad esempio, la chiesa e il convento di Santa Maria in Aracoeli erano stati edificati là dove una volta sorgeva il tempio di Giunone, i cui ultimi imponenti ruderi furono distrutti nel 1911 per innalzare l’Altare della Patria.

Giungiamo, così, al periodo rinascimentale, quando i papi decisero di mettere ordine, salvando nella misura del possibile le tracce dell’antichità e dando nuove impostazioni ai diversi quartieri dell’Urbe.

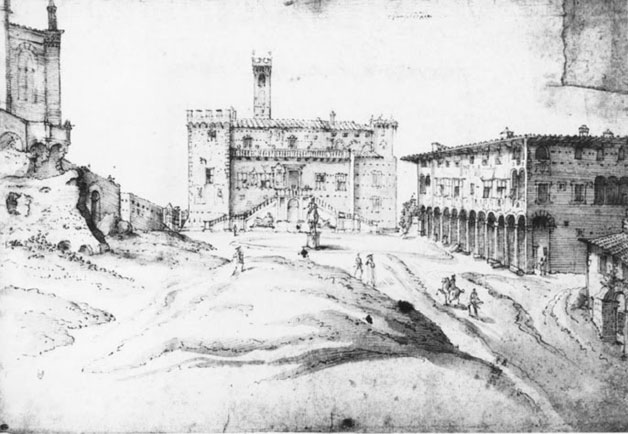

Questo è un disegno risalente alla prima metà del Cinquecento: si nota chiaramente che la parte anteriore della collina è in stato di abbandono, mentre la statua equestre dell’imperatore Marco Aurelio già appare davanti al palazzo centrale. La statua vi fu collocata nel 1538 da Michelangelo, per incarico di papa Paolo III. Dunque il disegno prospetta la situazione del colle quando Michelangelo iniziò a mettervi mano.

Nonostante le difficoltà del luogo scosceso e caotico, il grande artista concepisce l’idea di un complesso nel quale il tutto è più importante delle single parti. Imprime all’area una forma trapezoidale, in modo che colui che vi accede venga inserito in uno spazio che va progressivamente dilatandosi.

Anche le singole opere, tuttavia, manifestano una grande armonia e bellezza.

Tornando alla figura 1, notiamo l’edificio centrale, il Palazzo Senatorio, che Michelangelo trasforma da fortezza medievale in dimora rinascimentale, mentre a destra appare il Palazzo dei Conservatori, una creazione originale del genio toscano, e a sinistra il Palazzo Nuovo, realizzato da Giacomo della Porta e Girolamo Rainaldi in un sostanziale rispetto del disegno del Maestro.

Altra opera insigne è, come si diceva, la collocazione della statua di Marco Aurelio. Trasferita sul colle capitolino proprio in vista dei progettati rinnovamenti, essa è posta su un punto leggermente a cupola: ciò sia per un motivo pratico, quello di favorire il deflusso dell’acqua piovana, sia per un valore simbolico, cioè indicare il vero centro della piazza con una figura emblematica dell’antico impero e far risaltare in tal modo il potere politico che il Campidoglio continua a rappresentare.

La statua, che ora vediamo in copia poiché l’originale è all’interno dei Musei Capitolini, è il nucleo centrale di uno spazio in movimento. La superficie della piazza è animata da un gioco di linee che riproduce su un piano le costolature ricurve di una cupola intersecantesi tra loro. È questo un ulteriore elemento di dialogo con l’altra cupola, quella di San Pietro, che in quegli anni il Maestro andava progettando ed eseguendo.

Lo Sposalizio della Vergine di Rosso Fiorentino

Strano linguaggio, quello di Giovan Battista di Jacopo, detto il Rosso Fiorentino: proprio nel cuore di quel rinascimento, che cercava proporzione e armonia anche nelle scene tragiche (vedi la Pietà di Michelangelo in San Pietro), lui cerca tensione e bizzarria anche nelle scene idilliache. In tal modo il Rosso contribuisce all’evoluzione dello stile classico trasformandolo in manierismo, che da lì a poco darà origine al barocco.

Rosso Fiorentino era nato a Firenze nel 1495. Fin dalle prime opere aveva evidenziato una strana inquietudine, un senso di anarchia nei confronti delle regole o delle convenzioni artistiche, un violento espressionismo. Le sue figure sono «personaggi scheletrici dal volto paonazzo, con espressione vaga o diabolica», come dice un grande storico dell’arte, Francesco Negri Arnoldi.

È evidente che, date simili premesse, Rosso non incontrò molto successo in città. Altri lavori potette eseguire a Piombino e soprattutto a Volterra. Nel 1523, tuttavia, ottenne un incarico di un certo prestigio: gli fu commissionato un quadro per una cappella nella basilica fiorentina di San Lorenzo, la chiesa frequentata dai Medici, che, appunto, ne ospita le tombe. Un ricco mercante della città del giglio, Carlo Ginori, volle decorare la sua cappella di famiglia con la raffigurazione del matrimonio tra la Madonna e San Giuseppe. Rosso Fiorentino si mise all’opera e realizzò un capolavoro di straordinaria intensità.

Lo Sposalizio della Vergine è ancora là, sull’altare della cappella. Perciò può essere ammirato nel suo contesto originario e non in un luogo “neutro” quale un museo.

La scena presenta i due sposi, Maria e Giuseppe, nell’atto dello scambio dell’anello nuziale in presenza di un barbuto sacerdote solennemente vestito. In primo piano appaiono due donne sedute sui gradini, ambedue rivolte verso la coppia; la donna a destra, più giovane, regge un libro aperto: potrebbero essere il simbolo, rispettivamente, della Sibilla e della Profezia, cioè la rivelazione donata da Dio al mondo pagano e al popolo ebraico, come un decennio prima aveva mirabilmente proclamato Michelangelo nella Cappella Sistina. Nello sposalizio di Maria e Giuseppe si realizza, dunque, un disegno che Dio aveva annunziato come una promessa all’umanità.

I due sposi, a loro volta, sono circondati da un nugolo di personaggi, parenti e amici invitati alle nozze: «fantasiosa ricchezza e varietà dei motivi, de tipi, i colori battuti dalla luce fredda, il clima arcano e irreale del suo mondo astratto», commenta ancora il Negri Arnoldi.

Un particolare colpisce l’attenzione dell’osservatore: la figura di San Giuseppe. Noi siamo abituati a considerare lo sposo di Maria come un vecchio e umile falegname ebreo; qui, invece, appare come un giovane aristocratico fiorentino! Come spiegare questa differenza rispetto a tutta la tradizione iconografica?

A questo punto occorre prendere in considerazione un ultimo personaggio, il frate che appare sulla destra. Si tratta di San Vincenzo Ferrer, domenicano spagnolo, che, con le dita della mano, indica in quale modo dobbiamo guardare quella coppia.

Nel Cinquecento si riteneva che Vincenzo Ferrer avesse predicato su San Giuseppe, sostenendo che il rappresentarlo vecchio sarebbe stato non solo antistorico ma perfino offensivo nei confronti del santo: Giuseppe, quando sposò Maria, era giovane!

Perché, allora, immaginarlo anziano? La sua tarda età serviva a sottolineare la perpetua verginità di Maria (“la sempre vergine Maria”, proclama la Chiesa). Giuseppe, vecchio e addirittura decrepito, sarebbe stato per lei non uno sposo e un compagno di vita, ma quasi un nonno, la cui impotenza senile avrebbe garantito la verginità della sposa. In questa ottica la scelta di castità matrimoniale, compiuta anche da Giuseppe, non sarebbe frutto della sua virtù e della sua libera decisione, ma della ormai inevitabile decadenza della natura.

È contro questa mentalità che San Vincenzo avrebbe combattuto. Forse non è vero; ma certamente alcuni predicatori la pensavano così. E questa mentalità confluisce nel nostro dipinto.

Rosso Fiorentino morirà nel 1540 a Fontainebleau in Francia, dove era stato chiamato alla corte di Francesco I e dove avrebbe contribuito a diffondere l’arte italiana in quella nazione che, proprio in quegli anni, si avviava a uscire dal suo medio evo.

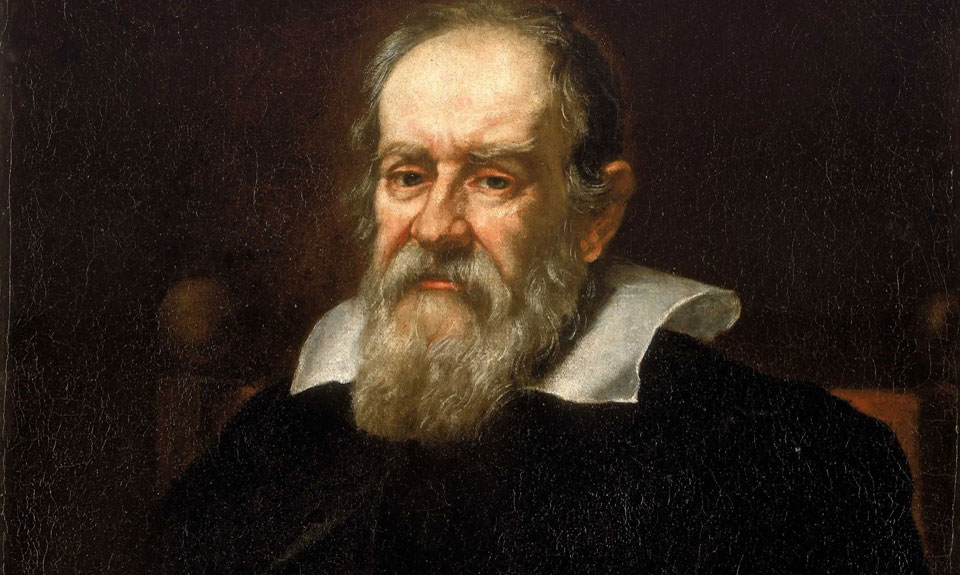

GALILEO GALILEI CENSURATO ANCHE DOPO LA MORTE

Sepolto senza molta solennità, per le note vicende e per il timore di amici e parenti di incorrere in qualche censura ecclesiastica, Galileo Galilei ricevette un degno monumento funebre solo molto tempo dopo la sua morte, avvenuta nel 1642. Il suo discepolo Vincenzo Viviani si era impegnato per tutta la vita a riscattare e riabilitare la memoria del grande maestro: tra l’altro, egli sottolineava la coincidenza tra la morte di Michelangelo e la nascita di Galileo (1564), particolare che sarà tenuto presente sia nella collocazione del monumento (di fronte all’artista) che nella sua tipologia (ispirata alla tomba di Michelangelo, realizzata dal Vasari), quando si compirà l’opera, a distanza di circa un secolo dalla morte dello scienziato. Il monumento fu realizzato da Giulio Foggini con la collaborazione del fratello Vincenzo e dello scultore Girolamo Ticciati. Si trova in Santa Croce a Firenze, dove venne inaugurato nel 1737.

La composizione, che copre parzialmente alcuni affreschi medievali, si presenta come un’architettura barocca che accoglie il sarcofago affiancato da due figure femminili e sormontato dal mezzobusto del defunto.

La figura di sinistra è l’Astronomia, che regge un cartiglio con il sole radiante e le macchie solari; quella di destra è la Geometria, con una tavoletta su cui sono incisi elementi geometrici, precisamente le ricerche galileiane sul piano inclinato e sulla caduta dei gravi.

Galileo è raffigurato con lo sguardo concentrato in un momento di riflessione e teso alla scoperta, mentre con la destra regge il cannocchiale e poggia la sinistra sul globo celeste, a sua volta retto da libri. Tutte e tre le statue guardano verso l’alto, nel significativo atteggiamento della ricerca e dell’attesa.

L’iscrizione, posta nella zona sottostante il sarcofago, rievoca le fasi della difficile opera di sepoltura in un degno sepolcro e commemora in modo particolare l’iniziativa del Viviani andata in porto, come dicevamo, solo molti anni dopo.

Se stilisticamente la tomba Galilei è pienamente barocca nelle linee tondeggianti, nelle posture movimentate delle statue e dei panneggi, negli effetti coloristici dei diversi tipi di marmi usati, sotto l’aspetto ideologico è pienamente illuministica. In nessun elemento iconografico né letterario si fa il minimo accenno alla fede e a una visione cristiana, o per lo meno trascendente, della morte e della vita.

Certamente in questa scelta ha influito la polemica che, quasi fino ai nostri giorni, ha accompagnato la vicenda di Galileo nei suoi rapporti con le autorità ecclesiastiche; ma non è da escludere una nuova mentalità che si andava diffondendo e che vedeva nella religione più un ostacolo che un aiuto al progresso umano (mentalità che sarà dominante dalla metà del Settecento e per tutto l’Ottocento in Europa).

In un primo momento, la sepoltura dell’illustre defunto avvenne in un minuscolo stanzino sottostante il campanile di Santa Croce. Quando la sua bara fu aperta per la nuova e definitiva collocazione, ne fu trovata anche un’altra, di una giovane donna: ambedue riposano ora nel monumento della basilica fiorentina. Forse le spoglie di quella donna sono quanto resta di Suor Maria Celeste, figlia prediletta dello scienziato, morta a trentaquattro anni nel 1634. Galileo aveva espresso il desiderio di essere sepolto con la figlia.