Come a ribadire e rafforzare una etichetta critica, con cui è stato accolto e recensito, Love, ultimo film di Gaspar Noé, è rimasto fuori dal concorso ufficiale del Festival di Cannes. La si è dispersa, tra noia e irritazione, come una opera oscena, da tenere in disparte, appunto, da mettere al bando, preferibilmente, in quanto, si aggiunge, credendo soltanto di allargare l’insulto d’apertura, pornografica. In Love, di fatti, ma non è un alibi brillante, si vedono, più volte, persone che si prendono cura, amorevolmente, e senza fretta, dei propri plateali genitali gratificati, anche da primissimi piani. L’osceno, dovendo subito spargere puntini, non è il pornografico. La relazione tra i due concetti è faticosa, si allenta per poi tornare a stringersi, periodicamente, e sempre rasenta una confusione in cui, ovviamente, c’è chi si rotola indignato, per agitare pronto lo spettro futile dello scandalo.

È accaduto di recente, con Nymphomaniac di Lars von Trier, quando lo avrebbe meglio meritato con Antichrist, è accaduto in passato, con Lolita di Kubrick, quando avremmo preferito lo meritasse con Eyes Wide Shut. Carmelo Bene, a questa distinzione indecorosa, ci teneva, per massaggiare col frustino le tempie di un pubblico sonnambulo, in un Maurizio Costanzo Show d’annata, chiarì con voce ammaestrante che l’osceno è quello che sta fuori dalla scena, così semplicemente, e non il porno del giornaletto da sfogliare nella cameretta. Se, quindi, è solo ciò che sta fuori dalla scena, non solo quella del teatro dove si allestisce un’opera, ma dalla visuale, in generale, di un pubblico in generale, non ha, prima di tutto, un implicito attributo erotico volgare da velare, e da denunciare.

Osceno e pornografico non si sovrappongono, anzi si tengono sempre a debita distanza, a meno che non sia la pornografia a primeggiare, a cui l’esclusione dalla scena è del tutto congenita e congeniale, per sbrigare i propri provocatori affari. Osceno, intendendo ripugnanza acida, lo si dirà di un attore squinternato insulso, che ha perso la faccia e soprattutto il suo controllo, e altro traspare, mettiamo pure uno stile di abusi alcolici e di chirurgia plastica acritica, mettiamo che sia Mickey Rourke ultima maniera, ed è ciò che non vorremmo vedere, a meno di non avere golosità di celebri derelitti. Osceno è la sigla della censura che, tendenziosa e anche oziosa lo combina col pornografico, alla lusinga prezzolata della sessualità quindi, come durante i sequestri, e roghi moralistici applauditi, di Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci.

E non occorrono certo sodomie da caseificio per urtare la burocrazia del gusto, la portavoce del disgusto, il filtro della fragile dignità pubblica, basta un Cristo in croce effeminato o minorenne, il soggetto più perseguitato dalle striminzite routine blasfeme degli artisti trasgressivi emergenti. Oscena è la sevizia barbara contro animali introspettivi come le orche, che non deve essere resa pubblica, perché come potrebbero, altrimenti, macinare introiti luccicanti, tra piroette e musi docili e mostri bonari lisciati, i moderni lager acquatici. È quanto si vede, invece, nel film documentario Blackfish di Gabriela Cowperthwaite, che non è stato censurato, anche se comunque ostacolato, solo perché alla Casa Bianca non siede un veterano della pesca con la dinamite.

Love è osceno, e anche di una tristezze brutale, virtuosamente dosata. Mostra il declino imponderabile e inevitabile dell’amore, tragico meccanismo suicida a orologeria, mostrando l’amore stesso mentre si gonfia nello spazio, e si frammenta nell’eternità, non solo del cuore disegnato da mano romantica, ma nella bocca avida dell’altra bocca grondante, nel fondersi sulla pelle della carezza furiosa e premurosa. Love non è l’apologia della eiaculazione a fin di lucro, ossia pornografia, non incita a empatie scambiste in cui metti da parte, sgarbato, l’attore per fare i tuoi comodi trasognati licenziosi con l’attrice, o viceversa, entrando con personali proiezioni surriscaldate sulla scena riservata, come un tavolo o un letto per due, di questa storia, la loro, che si disfa.

Di rado un esplicito di tale grado riesce a spogliare di frenesia, a far meditare sulla contrazione, ad esempio, di una palpebra, leggendovi sopra l’alito, decomposto ormai, di un’estasi condannata, mentre la lingua guizza ingolfata sul seno sotto cui ogni battito, progressivamente, diventa estraneo, accadeva nell’Impero dei Sensi di Oshima, anni cinematografici fa. Ma allora, in quale senso dell’osceno ripulito e ricomposto, seguendo l’elenco delle proposte precedenti, dovrebbero finire, e non al macero delle abbrutite confusioni, le inquadrature del film? Nel senso migliore, quello dell’arte, che tenta, di continuo, fallendo pure, di continuo, di mettere in scena, senza puntare vorace allo scandalo fumoso che subito si dissipa, quello che sembra interdetto, vietato dal falso pudore, o dai foschi interessi negligenti, di chi vuol rendere la scena una fiaba didascalica per minorati, e neanche innocua. Ed è questo il senso in cui l’amore, ad esempio, cerca quella luce, fosse anche l’abbaglio di un’opera tanto imperfetta, che saprà guardarlo negli occhi, senza offenderlo, o svenderlo.

Autore: Andrea Sanguigni

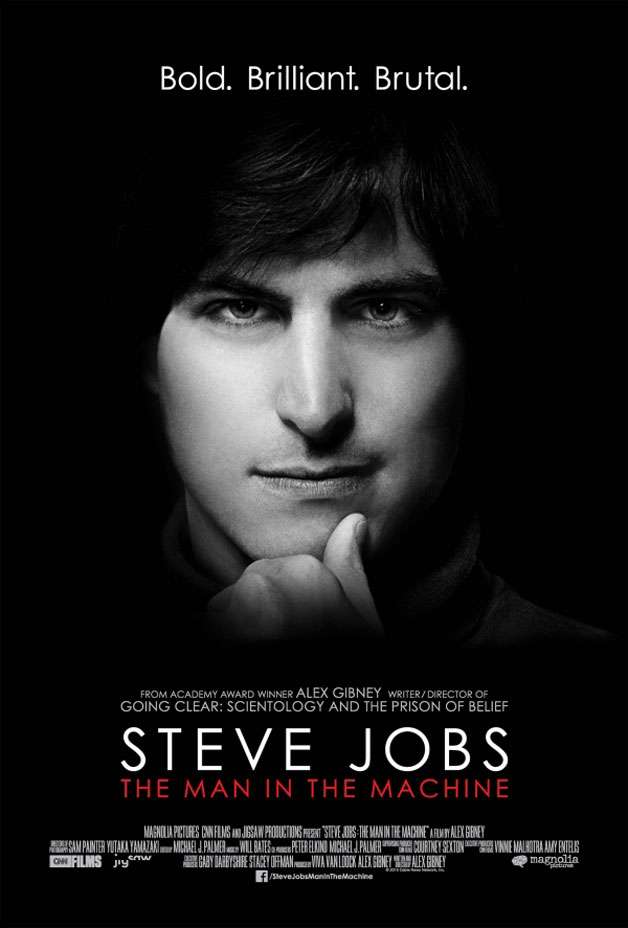

Steve Jobs: The Man in the Machine

Il film biografico di Alex Gibney, dedicato alla ricostruzione non solo facciale, ma anche di qualche singolar eccesso caratteriale, di uno dei fondatori del capitalismo informatico contemporaneo, Steve Jobs, parte, anche nel senso puramente espositivo, da una constatazione, che si presta subito a una domanda, cui il film, ovviamente, non risponde, essendo più che altro un raccoglitore di sfaccettature controverse, del genere genio introverso maniacale incline, ma senza esagerare, all’appropriazione intellettuale indebita e all’autismo affettivo. Rimando a dopo un’introduzione migliore. La morte del magnate asceta, prematura si direbbe non solo per l’età, ma soprattutto per la propensione alla longevità che possono suggerire certi patrimoni ben piantati, causò un diffuso senso inconsolabile di lutto, accorati necrologi istantanei sulle maggiori reti sociali, raccolti pellegrinaggi con fiori e dediche di fronte alle vetrate serrate delle tante succursali Apple, in pausa pianto.

In tanti caricarono, nell’ora della commozione, sui propri Ipad, per evitare combustioni superflue, la fiammella funebre di una candela, mossa da una lieve soffio virtuale, come quella di uno spirito segregato, ma comunque lieto, nel congegno interattivo mobile. La domanda connessa, che sembra banale e quindi attendere, in definitiva, una risposta altrettanto banale, va sulle ragioni di una tale quantitativo d’amore versato, sempre che sia appropriato parlare di amore, volendo magari poi intendere una sconfinata gratitudine. Una introduzione migliore, al film, e a questa perplessità, su cui l’autore del ritratto controverso non insiste troppo, ce la potrebbe prestare, non avendo troppo fretta nel restituirgliela, l’umorista americano Bill Burr che in una serrata invettiva derisoria demolisce il magnate asceta, il Gesù dei nerd, senza la perizia bilanciata di una più vasta dimensione ambivalente di fatti, di meriti e demeriti. La complessità, a meno di non estenuarla fino a toglier fiato alla ragione, non fa ridere.

Steve Jobs ha cambiato il mondo, urlano ammirati da ogni angolo, ma cosa ha mai fatto? Ha schiavizzato dei malcapitati ingegneri, dicendogli, Voglio la mia collezione di dischi nel mio telefono, su fatelo, ora, e senti sbattere la porta di uno sgabuzzino. Ha cambiato il mondo, ripetono urlando in grossi cori, ma uno come John Lennon, non teneva una torma di minorenni sotto pagati nel proprio umido scantinato, a stampargli, giorno e notte, i dischi. Yoko Ono è un altro discorso. Jobs era uno, che neanche troppo sottilmente, lasciava intendere nelle sue pubblicità, che finivano con il puntuale slogan qualificante, Think different, che dopo Einstein, dopo Gandhi, c’era lui, ma era solo una questione di ordine cronologico, quel dopo. Queste alcune battute, a carico di Burr, attenuate nelle citazioni usate, troppo letterarie, da cui trapela, comunque, l’irruenza tagliente di uno scetticismo ostile a quel processo di beatificazione, o di adorazione triviale sintomatica, cui è stato sottoposto, del tutto consenziente e complice, il magnate che ha ridisegnato il sistema nervoso delle tecnologie a largo consumo.

Nel film, certo, affiora il lato sordido e rimosso della logica di produzione capitalista, la prioritaria celebrazione del profitto, simmetrico al lato sordido, squisitamente umano, e deprimente di Jobs che sacrifica, macinandolo, chiunque sull’altare visionario del successo, perfino il disturbo emotivo di una paternità non gradita. Una rimozione che l’azienda ha fatto e fa, oggi forse più di prima, per velare con elaborate ed euforiche misure di marketing mitologico, che è chiaro ha nel culto della personalità del padre fondatore il suo nirvana. La demistificazione, comunque, rimane blanda, trovando puntuali contrappunti nell’elogio levigato di una grandezza difficile da sbriciolare, anche giustamente, perché alla fine, la stessa premessa del film, che si risolve in un interrogativo sentimentale, ne rimarrebbe sminuita, offrendo solo la facile conclusione, spesso prolissamente corroborata da sofisticate delucidazioni, che in linea di massima questo genere di invaghimento grato è sinonimo di idiozia.

Attaccato a quella mela, con un morso di fabbrica che fa tutta l’audace differenza, un misto di verità e menzogna si accapigliano. Il desiderio di una tecnologia pensante, il frutto proibito della nostra epoca, macchine che si perfezionano secondo un disegno intelligente, non solo nell’esca di un design arguto. Gli albori, insomma, di un promettente mondo artificiale depurato dalle sue congenite oscurità. L’uomo dentro la macchina, come da titolo tradotto, Steve Jobs, che ce l’ha fatto, semplicemente, credere.

Kreuzweg. Le stazioni della fede di Dietrich Brüggemann

Cosa significa la vera devozione, il professarsi affiliati ad un credo, cosa richiede la vera devozione. Le stazioni della fede, del regista Dietrich Brüggemann, rientra tra quei film che pur attenendosi stretti ad una tesi, quindi facendo campeggiare, su gli altri, l’aspetto della lucidità deduttiva implacabile, denominatore comune del cinema nordico, non si irrigidisce in un teorema monotono familiare al pubblico. È, invece, un esercizio di conseguenze che solo in apparenza, causa un pigro fraintendimento, sembra collocarsi nella frequentata polemica laica, sedicente illuminata, sui deleteri risvolti anche macabri degli estremismi religiosi. Fosse altrimenti sarebbe una lagnanza esterrefatta, seppur tagliente quanto una arringa magistrale, la quale, di traverso, invogli comunque la moderazione, come terapia universale coscienziosa. Sarebbe solo una opportuna dieta bilanciata del fare, cui è affezionato il tollerante senso comune. Saremmo solo riconfermati nel sospetto che ogni esagerazione, il contrario, appunto, di ogni suggerita moderazione, è fautrice di mali riprovevoli, che il rimedio privilegiato sta solo nel regolare qualche registro, andato magari fuori fase.

Maria, è una adolescente, una devota, in procinto, in una sorta di conto alla rovescia stritolante, di ricevere la cresima. Con questo sacramento ci si riconferma sudditi del regno celeste cristiano, come a ribadire, maturati, la prima affiliazione avvenuta nel battesimo, che ci registra, senza un qualche consenso, nell’anagrafe beata del Signore. La cresima è l’inizio, invece, del consenso, dell’età ragionevole del credente. Fin da subito le premesse gettate sono chiare. Chi vuole essere grato al Signore, da cui per controparte riceve la salvezza dalla morte categorica, deve atteggiarsi, e l’uso di uno specialistico linguaggio marziale non è casuale, a bravo soldato che rimugini, pregando semmai, i propri indelebili compiti centrali. Far prevalere, quindi, le schiere dei giusti contro il nemico pubblico numero uno della fede, ossia il Tentatore, pronto a distoglierci dalla via virtuosa, per sprofondarci nel baratro disintegrante del peccato. A un soldato, è risaputo, serve una guerra per stabilire il punteggio del proprio valore, per distinguersi, e il sacrificio, preferibilmente della vita, offerto alla causa è l’apice della sua personale gloria. Maria, di certo, è irretita in una sorveglianza angosciosa, da parte della madre, stridula fanatica picchiettata d’isteria volubile, è di certo inserita in una invisibile struttura militare religiosa. Ci sono ordini declamati, Non fare questo e quest’altro che il nemico è in agguato, pronto a sfigurare la tua fedeltà al precetto di purezza. Ci sono superiori forgiati alla difesa del culto, i sacerdoti, che ti rimettono in pista nella purificazione ottusa del confessionale. Maria, però, non è solo la vittima di un regime dispotico di credenze opprimenti, che si fanno, di certo, sentire nella fragilità tormentata dell’adolescente in sboccio genitale. È, soprattutto, un soldato che svolge coerente il proprio compito, attenendosi a quei comandi, gli unici, che diano senso al sacrificio, che sia della libertà carnale non è decisivo.

Il film è solo all’apparenza la cronaca infelice di una ragazza vessata, fino allo sfinimento c’è da dire, dal fardello di una angusta rete di ossessi, cui deve piegare, per debolezza, il collo. Il martirio di Maria è la denuncia astratta, e per questo non faziosa, di ogni religione, in cui ogni forma di moderazione è solo un miraggio ipocrita, per chi la professi, una imperdonabile miopia critica, per chi la solleciti. Acquisire la vita eterna, in un patto d’intenti siglato col creatore, significa sempre due cose, congiunte con adesivo teologico. Che la mescolanza di bene e male, in cui sguazza il maligno, ed è la Terra che calpestiamo, deve finire, si chiama Giorno del Giudizio, perché, altrimenti, lo stesso creatore sarebbe poco credibile, ne va della sua onnipotenza. Che ci sono dei comandi cui sottostare, come obbedienti soldati sul fronte, i comandamenti possono essere un buon esempio, che se eseguiti con scrupolo portano ad una vittoria senza eguali, a meritare il Paradiso dagli infiniti piaceri leciti. Ma per quanto reclamata la fine del mondo non giunge, si rimanda a date da destinare, come nel cattolicesimo moribondo, o la si congiura sulle rotte internazionali, come nell’Islam insorto, che con tutta la sua ferocia plateale osservata è solo la religione nel suo umore apocalittico più coerente.

Maria non concedendosi la gioia contorta di un terrorista esplosivo, convinto di trascinare nelle fiamme della redenzione, sacrificandosi, il mondo malato, l’Occidente blasfemo nel caso, ancora, dell’Islam, non può far altro che sacrificarsi, togliendo il disturbo, e così facilitare il lavoro di pulizia dell’eterno.

The Lobster di Yorgos Lanthimos, ovvero il sistema dell’amore

Nei giochi si assumono dei ruoli, ci si attiene a delle regole, discrete oppure ostentate, si entra in un sistema che per una durata imprecisa arbitraria vi estrae da un ambiente, ritenuto reale, e vi cala in un altro, ritenuto fittizio, una versione parziale esasperata del primo, a volte. Un film si presta al gioco, non che debba divertire rassicurante, anche la sofferenza breve lancinante può rientrarvi, forse per suggerire che le allusioni che promuove non sono del tutto innocue, ciò che lo rende esilarante è la precisione disinibita provocatoria delle semplificazioni che adotta.

Una tra le tante, farvi credere che siete osservatori estranei del gioco, come se non ne faceste parte, per poi lasciarvi intendere, troncando ogni dubbio, che ci state dentro, fino alla gola, e se avete riso, fin a quel punto, riderete un po’ meno. Se non avete mai giocato al sistema dell’amore, e può essere che lo crediate prima di aver visto The Lobster, di Yorgos Lanthimos, allora uno dei ruoli principali, a titolo gratuito certo, vi attende, perché è dedicato proprio a voi, e non è quello del lascivo analista di una abietta negazione del cuore umano, della denuncia a forti tinte di un autore che tratta il disinganno rabbioso e sfiduciato del cuore umano.

Quanto di caustico, potenzialmente deprimente e malvagio, di freddo artificio pianificato per farvi irritare, c’è in questo film, scuote un nervo anestetizzato, di sicuro, la vostra, nostra mitologia adagiata del sentimento genuino trasparente, ma non vi lascia senza vie d’uscita, anzi ve ne apre come di rado può accadere, ovviamente in un finale che a niente vale anticipare, proprio perché dipende solo da voi. Il sistema dell’amore, cui credete, forse, di non prendere parte, è quello coercitivo e, dato l’argomento, paradossale, in cui la più scrupolosa regola da seguire, assoggettati a pene e ricompense, è quella dell’accoppiamento premeditato, dell’anima gemella obbligatoria.

Certo, paradossale, e il gioco proprio per questo si fa esilarante ed eloquente, perché, ci si chiede, come si può ridurre l’amore a una pratica di scelte binarie condizionate, ossia, come lo si può riassumere, in una ossessione di senso e definizione, a lo stare insieme a qualcuno, e quindi ricevere gratificazione, inservibile in quanto si è costretti a ipocrite strategie di accoppiamento, o non lo stare insieme a qualcuno, e quindi ricevere punizioni degradanti definitive. Tra le punizioni che potremmo elencare, una la principale, nel film, è il bando categorico letterale dalla società, la regressione all’animale che preferiamo, l’aragosta, in questo caso, per Colin Farrel, protagonista sovrappeso e remissivo, fino all’ultimo, prima di cedere allo spettatore la soluzione finale, se esiste. Fare dell’amore una scelta, che è chiaro così divenga solo una tattica di sopravvivenza sociale riconosciuta e stimolata allo sfinimento, di certo vuol dire collegarlo ad un retroscena di timori radicato su cui neanche vale la pensa di insistere, e di fatti il film asetticamente lo evita, dandolo per acquisito, come un umore fondamentale del reale, ossia lo spettro panico della solitudine come vergogna primaria.

Ma è solo un gioco, in cui le mezze misure sono abolite, in favore di quello che è stato accuratamente rimosso, il terzo escluso, potremmo dire, che sempre si sottrae alla forzatura della scelta predefinita, in questo caso falsamente aperta sullo stare o meno con qualcuno, e da un gioco, si sa, è una regola implicita, ci si può sempre sfilare, senza dover ingrassare la contabilità dei vincitori e degli sconfitti.

Un film da tenere accanto, non che lo si debba vedere in rapida successione, per meglio intendere The Lobster, è Twentynine Palms di Bruno Dumont, dove l’amore, di una coppia, viene spaccato traumaticamente in pezzi, quasi ridotto in poltiglia, in una accelerazione orrida di violenza visiva, per mostrarne il fatuo mostruoso. Se nel primo il grottesco si dipana in favore di possibilità che il sistema precludeva, non riuscendole mai a scongiurare fino in fondo, in quest’ultimo a prevalere è una sentenza disperata che lascia i nervi tormentati, senza alcun sollievo. Da sconsigliare, quindi, la visione in coppia, specialmente se avete altri programmi dopo il film.