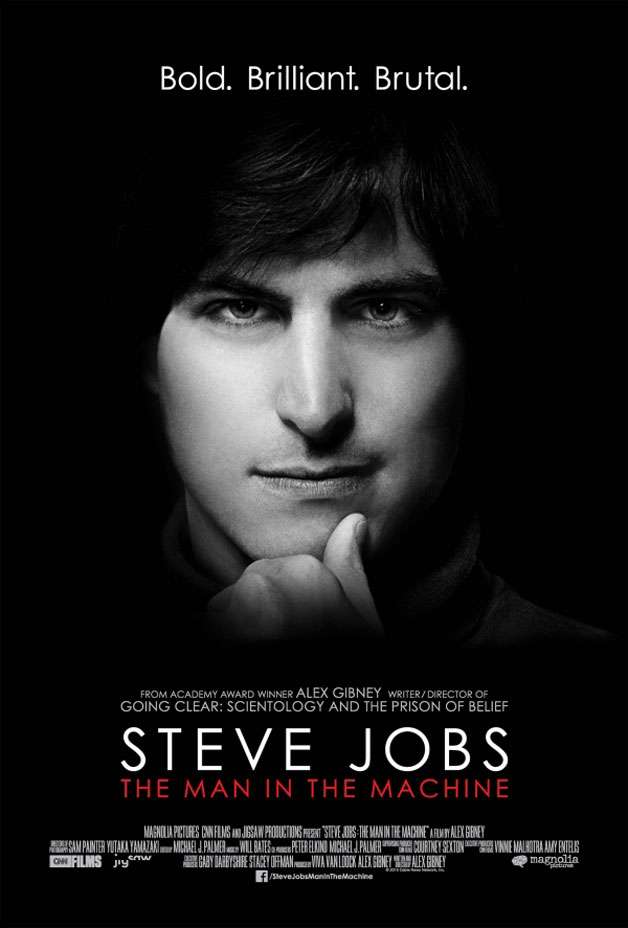

Il film biografico di Alex Gibney, dedicato alla ricostruzione non solo facciale, ma anche di qualche singolar eccesso caratteriale, di uno dei fondatori del capitalismo informatico contemporaneo, Steve Jobs, parte, anche nel senso puramente espositivo, da una constatazione, che si presta subito a una domanda, cui il film, ovviamente, non risponde, essendo più che altro un raccoglitore di sfaccettature controverse, del genere genio introverso maniacale incline, ma senza esagerare, all’appropriazione intellettuale indebita e all’autismo affettivo. Rimando a dopo un’introduzione migliore. La morte del magnate asceta, prematura si direbbe non solo per l’età, ma soprattutto per la propensione alla longevità che possono suggerire certi patrimoni ben piantati, causò un diffuso senso inconsolabile di lutto, accorati necrologi istantanei sulle maggiori reti sociali, raccolti pellegrinaggi con fiori e dediche di fronte alle vetrate serrate delle tante succursali Apple, in pausa pianto.

In tanti caricarono, nell’ora della commozione, sui propri Ipad, per evitare combustioni superflue, la fiammella funebre di una candela, mossa da una lieve soffio virtuale, come quella di uno spirito segregato, ma comunque lieto, nel congegno interattivo mobile. La domanda connessa, che sembra banale e quindi attendere, in definitiva, una risposta altrettanto banale, va sulle ragioni di una tale quantitativo d’amore versato, sempre che sia appropriato parlare di amore, volendo magari poi intendere una sconfinata gratitudine. Una introduzione migliore, al film, e a questa perplessità, su cui l’autore del ritratto controverso non insiste troppo, ce la potrebbe prestare, non avendo troppo fretta nel restituirgliela, l’umorista americano Bill Burr che in una serrata invettiva derisoria demolisce il magnate asceta, il Gesù dei nerd, senza la perizia bilanciata di una più vasta dimensione ambivalente di fatti, di meriti e demeriti. La complessità, a meno di non estenuarla fino a toglier fiato alla ragione, non fa ridere.

Steve Jobs ha cambiato il mondo, urlano ammirati da ogni angolo, ma cosa ha mai fatto? Ha schiavizzato dei malcapitati ingegneri, dicendogli, Voglio la mia collezione di dischi nel mio telefono, su fatelo, ora, e senti sbattere la porta di uno sgabuzzino. Ha cambiato il mondo, ripetono urlando in grossi cori, ma uno come John Lennon, non teneva una torma di minorenni sotto pagati nel proprio umido scantinato, a stampargli, giorno e notte, i dischi. Yoko Ono è un altro discorso. Jobs era uno, che neanche troppo sottilmente, lasciava intendere nelle sue pubblicità, che finivano con il puntuale slogan qualificante, Think different, che dopo Einstein, dopo Gandhi, c’era lui, ma era solo una questione di ordine cronologico, quel dopo. Queste alcune battute, a carico di Burr, attenuate nelle citazioni usate, troppo letterarie, da cui trapela, comunque, l’irruenza tagliente di uno scetticismo ostile a quel processo di beatificazione, o di adorazione triviale sintomatica, cui è stato sottoposto, del tutto consenziente e complice, il magnate che ha ridisegnato il sistema nervoso delle tecnologie a largo consumo.

Nel film, certo, affiora il lato sordido e rimosso della logica di produzione capitalista, la prioritaria celebrazione del profitto, simmetrico al lato sordido, squisitamente umano, e deprimente di Jobs che sacrifica, macinandolo, chiunque sull’altare visionario del successo, perfino il disturbo emotivo di una paternità non gradita. Una rimozione che l’azienda ha fatto e fa, oggi forse più di prima, per velare con elaborate ed euforiche misure di marketing mitologico, che è chiaro ha nel culto della personalità del padre fondatore il suo nirvana. La demistificazione, comunque, rimane blanda, trovando puntuali contrappunti nell’elogio levigato di una grandezza difficile da sbriciolare, anche giustamente, perché alla fine, la stessa premessa del film, che si risolve in un interrogativo sentimentale, ne rimarrebbe sminuita, offrendo solo la facile conclusione, spesso prolissamente corroborata da sofisticate delucidazioni, che in linea di massima questo genere di invaghimento grato è sinonimo di idiozia.

Attaccato a quella mela, con un morso di fabbrica che fa tutta l’audace differenza, un misto di verità e menzogna si accapigliano. Il desiderio di una tecnologia pensante, il frutto proibito della nostra epoca, macchine che si perfezionano secondo un disegno intelligente, non solo nell’esca di un design arguto. Gli albori, insomma, di un promettente mondo artificiale depurato dalle sue congenite oscurità. L’uomo dentro la macchina, come da titolo tradotto, Steve Jobs, che ce l’ha fatto, semplicemente, credere.

Steve Jobs: The Man in the Machine